- TOP

- JMAソリューションニュース「HRトレンド」

- 成果につながる 研修活用ノウハウ

- 人材確保の施策を「トータルリワード」から考える

人気タグ一覧

公開日 : 更新日 : 人材確保の施策を「トータルリワード」から考える

日本能率協会(JMA)では、企業が今どのような課題に直面しているかを知るために、『日本企業の経営課題』と題する調査を毎年行っています。本稿では、2024年に行われた第45回の調査結果をご紹介しながら、給与や賞与といった「金銭的報酬」と、働きやすさや成長機会といった「非金銭的報酬」を組み合わせた「トータルリワード」という考え方に注目し、企業が人材戦略を設計する上でのヒントを整理します。

「日本企業の経営課題」調査とは?

「日本企業の経営課題」調査は、JMAが全国の企業経営者を対象に行っている調査で、1979年の調査開始以来、2024年で45回目を迎えています。調査対象は、JMAの法人会員ならびにサンプル抽出した全国主要企業、全5000社以上の経営者。調査項目は「当面の経営課題」「中長期的課題」から「人材・組織」「技術開発」「海外展開」まで幅広く、日本企業の経営の全体像を把握することができます。

中でも、年々回答企業の関心が高まっているテーマが人材分野です。「現在」「3年後」「5年後」の各時点で重要度の高い課題を選択してもらう問いでは、「人材の強化(採用・定着・育成・多様化への対応)」すべての時点で第1位(※)となり、労働力人口減少や人材の流動容易性を背景に、獲得競争が激化している影響が明らかになっています。

※「現在」「3年後」については上位1位~3位の課題として挙げた企業の割合、「5年後」については上位1位の課題として挙げた企業の割合で1位となっている。

「日本企業の経営課題」に見る人材確保・採用・離職率の現状

2024年調査の結果からは、人材をめぐる次のような現状が明らかになりました。

人材確保の状況

「人材が充足・確保できている」と回答した企業は全体の3割強にとどまりました。裏を返せば、7割近い企業が人材不足に悩んでいることになります。さらに、中小企業や非製造業の約5%は、人材不足が深刻化し、事業縮小や受注制限に追い込まれているという結果も出ています。

採用の実態

採用活動について「予定どおり・順調に進んでいる」と答えた企業は全体の4割強。大企業では半数を超える一方で、製造業や中小企業では3割前後にとどまり、採用難の傾向が鮮明化しています。業種や規模によるギャップは大きく、ITやコンサルティング業などの人気業種に人材が集まる一方で、製造業の採用環境の厳しさが相対的に増している可能性も見て取れます。

離職率の傾向

離職率については、大企業・製造業で「悪化傾向」が示された一方、中堅・中小企業では「改善傾向」が見られました。企業規模によって人材の動きが異なるのは、待遇や成長機会の差だけでなく、組織文化や職場環境の影響もあると考えられます。

このように、人材確保・採用・定着のいずれをとっても一筋縄ではいかず、企業には複眼的なアプローチが求められていることが示されています。

人材確保に効く「トータルリワード(総合的報酬)」という考え方

こうした状況を背景にJMAが注目しているのが、「トータルリワード(総合的報酬)」という考え方です。これは、給与や賞与といった 金銭的報酬 だけでなく、キャリア形成機会や柔軟な勤務制度、ワークライフバランス改善といった 非金銭的報酬 を取り入れることで、社員の動機付けと働きがいを高めるという考え方です。

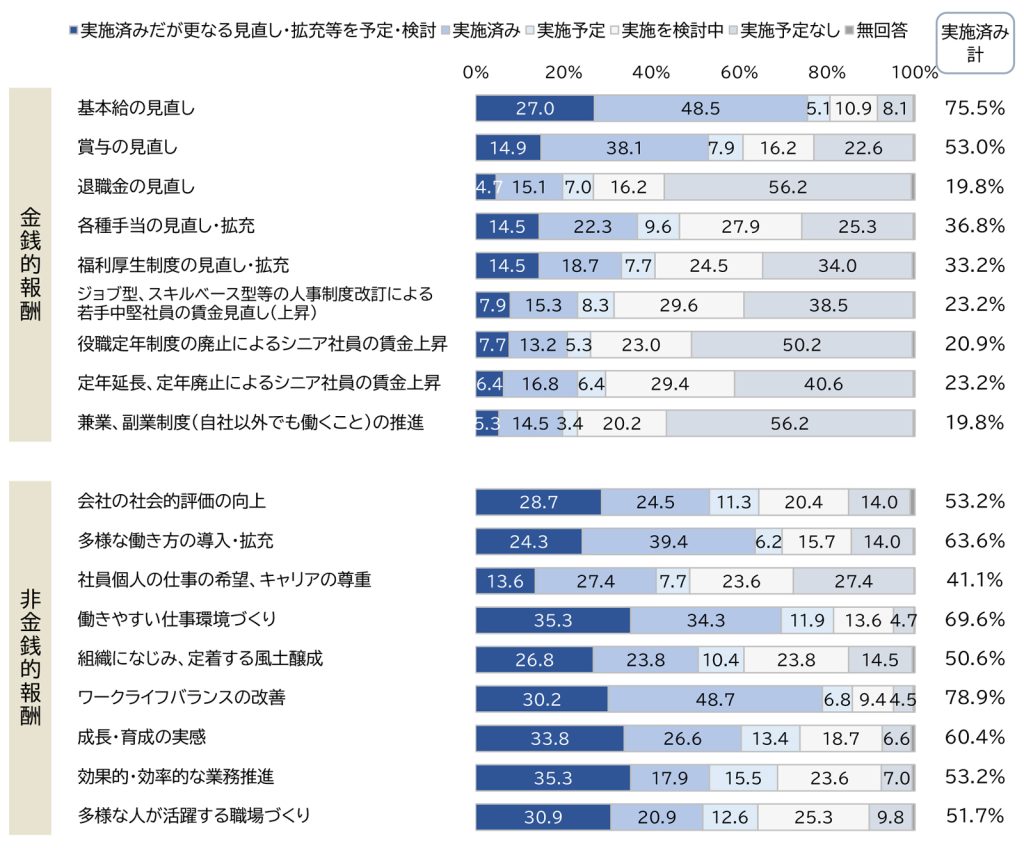

調査結果からは、非金銭的報酬の実施済の割合が金銭的報酬と比較して高く、実施率が低い施策でも4割を超えていることが分かります。(図参照)

また、調査の分析からは次のような特徴的な傾向も確認されました。

人材確保・採用に成功している企業は、非金銭的報酬施策を多く実施している

「働きやすい仕事環境づくり」「多様な働き方の導入・拡充」「成長・育成の実感」などの施策が、外部の人材を惹き付ける要素として機能していると考えられます。

離職率の改善が見られる企業は、金銭的報酬の施策を多く実施している

「基本給の見直し」や「賞与の見直し」などを実施した企業は、離職率の改善傾向が強く見られました。社員が経済的な安心感を得ることで、企業への信頼感や仕事への意欲が高まり、結果として定着につながっている可能性があります。

金銭的報酬、非金銭的報酬の具体例

金銭的報酬の内容は、具体的には図に示したような「基本給の見直し」「賞与の見直し」「各種手当の見直し・拡充」「退職金制度の改訂」「福利厚生制度の拡充」といったことが該当します。

一方で非金銭的報酬については、次のようなことが具体例として挙げられるでしょう。

- 会社の社会的評価の向上:社会的認知度の向上施策、SDGsへの積極的な取り組み など

- 多様な働き方の導入・拡充:時短勤務制度、副業の容認、テレワークの推進 など

- 働きやすい仕事環境づくり:心理的安全性の確保、ハラスメント防止策の徹底 など

- ワークライフバランスの改善:総労働時間の短縮、柔軟に取得できる休暇制度 など

- 成長・育成の実感:キャリア相談窓口の設置、OJTや研修の強化 など

- 効果的・効率的な業務推進:旧来の非効率な慣習の撤廃、デジタル技術の活用 など

人材確保という観点では、非金銭的報酬が有効と考えられますが、注意が必要なのは、非金銭的報酬は効果が出るのに時間がかかるという点です。同時に、「成長が実感できる」施策と「労働時間の短縮」のように、同時に導入することで矛盾して見えるテーマもあり、慎重な制度設計が必要な点にも留意すべきです。

まとめ

「日本企業の経営課題」調査からは、金銭的報酬と非金銭的報酬を組み合わせた「トータルリワード」の有効性が示されました。たとえば給与や手当の見直しに加え、キャリア支援やDX推進といった施策を導入することで、人材の採用力と定着力の両方を高めることができると言えます。

ただし、こうした全体的な制度設計には専門的な視点も必要です。JMAでは長年の調査による知見や企業支援の実績を活かし、最適な人材戦略の立案をお手伝いしています。自社にふさわしい「トータルリワード」の形を模索したいという際には、ぜひご相談ください。

<関連記事>