- TOP

- JMAソリューションニュース「HRトレンド」

- 成果につながる 研修活用ノウハウ

- 長期的、計画的なサクセッションプランのために

JMAの経営幹部育成プログラム②

JMIプログラムによる経営幹部候補づくりの重要性

人気タグ一覧

公開日 :

更新日 :

長期的、計画的なサクセッションプランのために

JMAの経営幹部育成プログラム②

JMIプログラムによる経営幹部候補づくりの重要性

前稿では、日本企業では事業の中で業績を上げた人が昇進し、そのまま経営幹部となってきた経緯をご紹介しました。しかし、現場で成果を出すことに優れたリーダーが、必ずしも経営戦略の立案や全社的な視点での意思決力を身に付けているとは限りません。では、将来の経営幹部としてふさわしい人材を育成するにはどうすればよいのでしょうか。本稿では、経営人材育成の中でも前期の段階にあたる、JMI(JMAマネジメント・インスティチュート)のプログラム内容と、理想的な育成開始時期や必要な育成方法、人選方法等を聞いていきます。

どのタイミングからの育成が必要か。その理由は?

――まずはJMIの大まかなプログラム構成を教えてください。

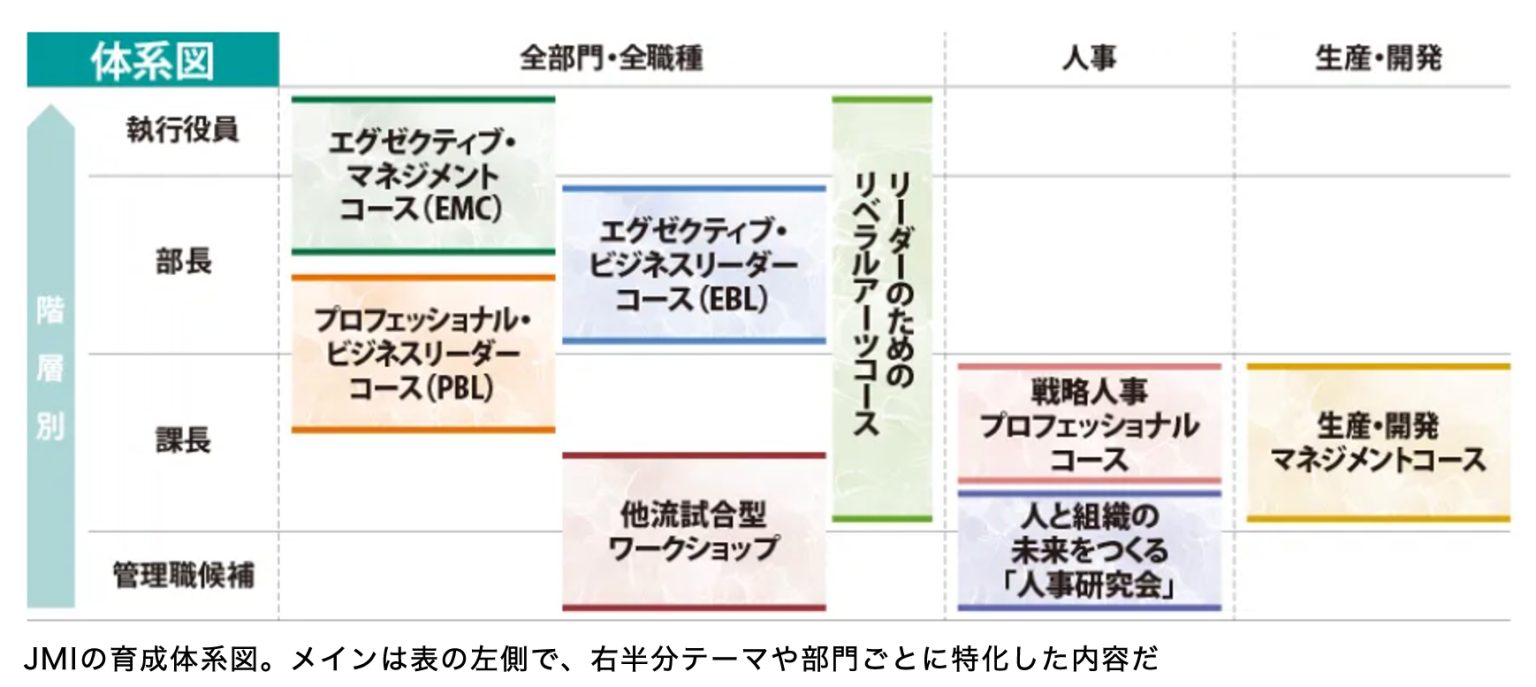

田中 JMIは、執行役員になる手前の、部長層から課長層を主な対象としたプログラムです。

下図に示した主要ブログラムのうち、EMCは、執行役員まであと一歩という方向けに、役員必要なことをすべて網羅した内容。海外合宿を含むなど、最も長い全9回、26日間のコースです。

EBLは、その少し手前の部長職上位層を想定したもの。とはいえ法務・企業統治や財務会計、ビジネスシミュレーションなど、部長職にとってはやや難易度の高い内容です。

PBLは、さらに現場に近い人向けに、それまでのビジネスリーダーシップの概念を壊し、経営人材向けの新しいマインドセットに切り替えてもらう内容となっています。

その下に、課長職からその下の層までを対象にした他流試合型ワークショップがあります。

――JMIのプログラム全体に共通する特徴とはどのようなものでしょうか。

田中 一つは選抜研修であることです。数年前までは、受講は部長層からというケースがほとんどでしたが、それも部長層であれば経営幹部としての能力もある程度見えてきて選抜しやすいからでもありました。しかし、最近はそうした選抜が、経営者としての資質が顕在化する前の課長層まで下りてきています。

背景には、優秀な方たちの流動性が非常に高くなってきていることがあります。たとえば部長層から5名幹部候補を選んでいたとしても、その人たちがいなくなってしまう可能性は十分にあるため、早いうちから候補者層を厚くしておく必要があるのです。

経営人材の育成には時間がかかることも理由の一つです。経営者に求められる戦略や高度な財務会計は、課長レベルではすぐには理解できないかもしれません。しかし、将来幹部を目指すにあたり、「どういうポイントで物事を見なければならないか」というイメージを早い段階で養っておかないと、いざ必要な段階になったときにすぐには身に付けることができません。そこで、とくに最も若い方が参加する「他流試合型ワークショップ」では、こうした「自分たちはこれから何をしていかなければならないのか」に気づいていただくことを主な目的としています。

ちなみに、現在部長層でプログラムに参加する方の中には、課長層からのこうした育成を全く受けていない方も多くいらっしゃいます。そういう方は、そもそも自らの役割の定義すらできておらず、何も発言できないということもあります。そういうとき、JMIのプログラムの前のワンクッションとして社内で勉強会を行うなどのフォローができるのは、カスタマイズ研修ができるJMAの強みでもあります。

――選抜研修の意義と難しさがよくわかりました。他にはどんな特徴がありますか?

田中 先ほどの「他流試合型ワークショップ」だけでなく、JMIでは全てのプログラムが異業種交流による他流試合であることも大きな特徴です。

他流試合のメリットは、同じくらいの職位にある他社の人たちが、どういう事業戦略を持ち、何を目指しているのかが分かることにあります。社内にいると、自ら勝手に「これ以上は無理だ、やる必要がない」という限界を作ってしまい、イノベーティブな気概が育ちませんが、外に出ることで、自分たちが全くできていないことを他社は当たり前のように実行していることに気づき、危機感を持ち帰ることができます。

また、将来の幹部候補ともなると市場感知力を高めることが求められますが、今の社会環境やマーケットを知るためにも他流試合は有効。コロナ後の経営幹部育成では、とくにこの点が注目されていると感じます。

三つ目の特徴は、各プログラムが全4カ月~9カ月と長期にわたることです。こうした長い時間を他社の人たちと交流して過ごすことで、将来的に事業間でのコラボレーションが生まれるなど、長きにわたるお付き合いが生まれることも、経営幹部として大きなメリットになっています。

――前回回のお話では、日本の次世代経営幹部は業績評価で選ばれてきたとのことでしたが、現在はどうなのでしょうか。

田中 2023年度の段階では、最も多いのはやはり業績評価だという調査結果があります。しかし行動評価(ハラスメントの有無等の評価)も行われているほか、360度評価や外部取締役等による評価も導入されつつあります。能力が顕在化していない課長層については、アセスメントを通じて戦略的思考能力や課題解決力の有無を見て人選を行うケースもあります。

また、能力が顕在化してくる部長層になると、ジョブローテーションやタフアサインメントを行い、それを通じて評価する方法も取られています。ジョブローテーションは、経験のない事業などを担当させ、会社全般、事業全般を俯瞰する力を養う取り組み。タフアサインメントは、新規事業開発のリーダー、海外の未踏のマーケット担当、スタートアップへの出向など、得意分野とは異なるハードな経験を積ませることです。いずれの場合も、評価するのは業績ではなく、巻き込み力やリーダーシップ、コンプライアンスやビジネスインテグリティの側面。経営人材育成に真剣に取り組んでいる企業では、こうした点を評価しながら人選を進めています。

<関連URL>

——人選がオープンにされないという点についてはどうですか?

田中 これは現状というより私の考え方ですが、やはり人選についてはある程度オープンにするべきだと思います。そのことが中堅若手社員のモチベーション向上にもつながります。近年、中堅や若手の社員が退職する理由の多くは「どんなに頑張ってもこの先居場所がない」という閉塞感。どのように道が開けているのかを明らかにする意味でも、人選はオープンにする方メリットがあると言えるでしょう。また、人選をオープンにしなければ、選ばれた本人がキャリアへの不安や不満を感じてしまうこともあり得ます。たとえば、期待を込めたジョブローテーションが、本人にとっては「やりたくない部署に異動させられた」という印象になってしまいかねません。

「選ばれなかった人のモチベーションが下がる」という点については、選考漏れへのフォロー体制で解決できるはずです。たとえば、セカンドチャンス、サードチャンスを制度化する、メンタリングでモチベーションの維持をするなどの方法が考えられます。また、選考に近いところまで評価された人なのであれば、一度外れたからといってゼロリセットするのではなく、評価を積み上げるのもよいでしょう。逆にそこまでしてもモチベーションが下がるなら、その人は経営人材向けではないとも言えます。

第三回となる次稿では、JMAの提供する経営幹部育成プログラムの総仕上げとして、新任・既人の役員に向けて提供しているJMAトップマネジメント研修と、現代の日本企業の経営陣の課題を聞いていきます。