- TOP

- JMAソリューションニュース「HRトレンド」

- 成果につながる 研修活用ノウハウ

- 戦略思考力の第一歩――若手社員から始めるべき研修

人気タグ一覧

公開日 : 更新日 : 戦略思考力の第一歩――若手社員から始めるべき研修

戦略思考力は経営層だけに求められる力だと思われがちですが、実際にはミドル層を中心に、企業を支えるビジネスパーソンに幅広く必要なスキルです。しかもその力は一朝一夕では身に付かず、若手社員のうちからの継続的なトレーニングが欠かせません。本稿では、戦略思考力とは何か、なぜ若手社員から育成を始めるべきなのか、そして戦略思考を実践するために必要な基礎となるスキルについて解説します。

戦略思考力とは何か

戦略的思考力とは、過去からの枠組みにとらわれずに将来のビジョンを掲げ、ビジョン実現のための戦略を考え出し、企業変革をけん引することができる力のことです。

単なる論理的思考や問題解決能力とは異なり、ゼロベースで物事を捉え直す視点、複雑な情報を統合して発想する力、そして実際にビジネスや業務プロセスを変え、顧客やチームメンバーを巻き込みながら変革を進める力などを総合的に含みます。

このようなスキルは、かつては経営幹部だけが身に着けておけばよいと考えられてきましたが、現在のビジネス環境においては各部門単位でも欠かせない力となりつつあります。

例えば部門単位で見た場合、戦略思考力の有無は次のような影響をもたらします。

営業部門

戦略思考が欠けていると直感や経験に頼った営業先選定に陥りがちです。結果として、自社製品の特徴や価格を強調する“御用聞き営業”に終始する恐れがあります。一方、戦略思考力がある営業は市場環境や競合状況を理解し、顧客の現状と理想のギャップを把握したうえで、自社の製品・サービスを顧客目線で提案できます。

マーケティング・企画部門

戦略思考力がないと、自社製品の機能や特徴のみに頼り、新製品などの開発でも具体的な戦略を欠いている可能性があります。市場の変化を踏まえて効果的な戦略を描くことができれば、成果は大きく変わります。

人事・人材開発部門

戦略思考力の有無により、単なる人員配置や制度運営にとどまるか、組織戦略と連動させた育成施策、労働市場の動向や競合状況を理解したうえでの採用活動を考えられるかの差が出ます。

このように戦略思考は、経営層だけではなく、それぞれの部門にとっても、現代において求められる実務に大きく影響する力だと言えるでしょう。

戦略思考力は誰にとって必要か

先ほども述べたように、かつて戦略思考力は経営層が備えておくべき力でした。しかし、変化のスピードが増す現代においては、ミドルマネジメント層にも不可欠な力と言えます。

理由のひとつは、企業が「自律分散型組織」へと移行していることにあります。市場や技術が激しく変化する環境においては、トップが方針を決定するのを待っていてはチャンスを逃します。各部門・チームが現場で即座に意思決定できる体制が必要であり、そのためにもミドル層が戦略的に物事を捉える力を持たなければなりません。

さらに、人材の多様化も背景にあります。価値観や働き方の異なるメンバーをまとめ、合意形成を図るには、戦略的な視点とリーダーシップの両立が求められます。現代における戦略思考は、「経営のための力」としてだけでなく、組織を動かすすべてのリーダーにとって不可欠なスキルなのです。

なぜ若手社員から始めるのか

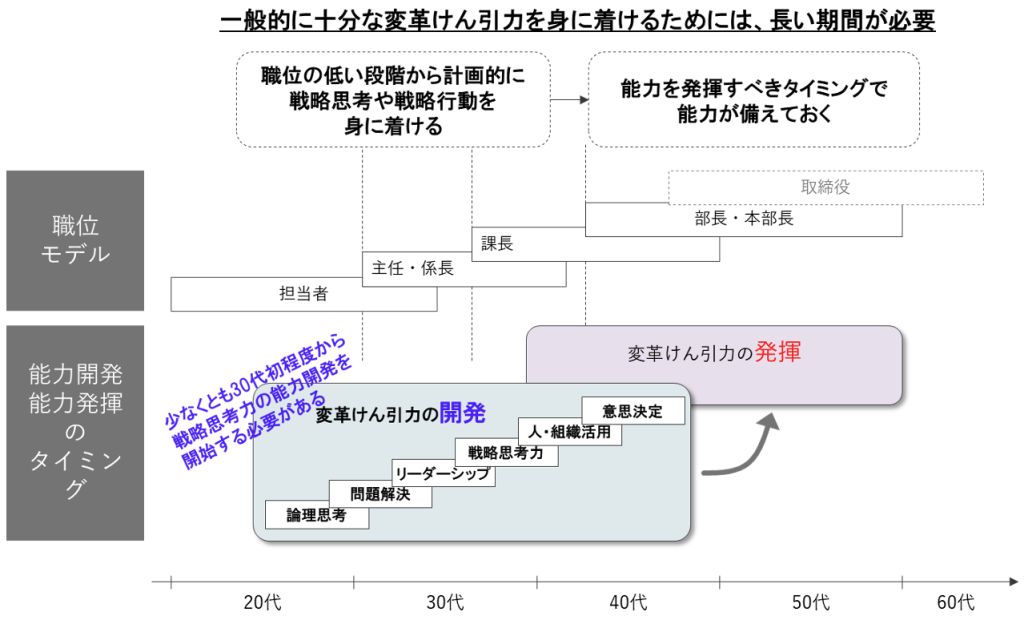

戦略思考力は「リーダーに不可欠な力」であるとはいえ、その育成は若手社員から始める必要があります。最大の理由は、ミドル層になってから学び始めても間に合わないからです。

戦略思考は「学ぶ→実践→振り返る」というプロセスを長期的に積み重ねることで定着します。必要とされる立場になったときに初めて学び始めても、実際に活用できるようになるまでには大きなタイムラグが生じてしまうでしょう。

一方、若手時代から「課題を構造化する」「仮説を立てて検証する」といったトレーニングを繰り返していれば、中堅・管理職になったときに求められる高難度の判断にスムーズに対応できます。いわば若手時代の研修は、未来の「戦略思考実践力」のための土台づくりなのです。

戦略思考力の前提として若手社員が身に付けておくべきこと

ただし、若手社員にいきなり「戦略を描け」と求めるのは現実的ではありません。戦略思考を本格的に実践する力は、修羅場ともいえる経験――たとえば不採算部門の立て直しや大規模な事業再編――を通じて磨かれる部分も大きいからです。

そこで重要なのは、「若手社員には戦略思考の“初歩”を段階的に学ばせること」です。たとえば以下のようなステップを意識した育成が効果的です。

1. ロジカルシンキング(考える力)

筋道立てて考える力を養い、複雑な情報を整理できる基礎体力をつける。

2. 課題解決力(実行力を伴う思考力)

ゼロベース思考やシステム思考を取り入れ、問題の本質を探り当てる。さらに、合意形成力や実行力を組み合わせ、現実に成果を出す力へとつなげる。

3. リーダーシップ(人を動かす力)

周囲を巻き込みながら実行に移す力を鍛える。人を動かす経験は、将来戦略を実践する際の大きな武器となる。

このように段階的にスキルを積み上げておくことで、ミドル層になった際に初めて戦略思考を本格的に発揮する準備が整います。若手のうちに「基盤スキル」を育てておくことは、遠回りに見えて実は最短の育成プロセスなのです。

おわりに

戦略思考力は、企業の未来を切り拓くために欠かせないスキルです。そしてその出発点は、若手社員の研修にあります。ロジカルシンキング、課題解決力、リーダーシップといった基盤を早期から積み上げることは、単なる個人の能力開発にとどまらず、次世代経営者の育成(サクセッションプラン)にも直結します。

数年後・十数年後に競争力を持ち続ける組織であるために、いま、若手社員の「戦略思考力の第一歩」をどう設計するか。その問いが、企業の未来を大きく左右するといえるでしょう。

<関連記事>